KOBELCO森の童話大賞に関する、大きなこと小さなこと、色んな事を発信していきます。

2021.09.01 Wednesday

9月に入りました!

9月に入りました!

こんにちは。

KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。

さて、今日から9月ですね!

今日から2学期の学校も多いのかな?

夏休みが終わると、童話大賞の応募も増えてきます。

今日9月1日に到着した作品たちはドーン!とこちらでーす!

1つの小学校から30件の応募を頂きました。

また、第1回からずっとずっと応募してくださっている中学校から、今年もまた届きました。

こうやって先生方が学校でこんなのあるよ!と広めてくださる所から、

私たちの童話大賞は始まります。

先生、本当にありがとうございます。

もちろん、この封筒の中には、個人で応募してくださった方もたくさん入っています。

1人で2作品を書いて送ってきてくださった人もいました。

たくさんの枚数を書いてくださった人もいました。

具体的な植物の名前が色々登場しているお友達もいました。

このBlogを見たり、HPを見て、色々調べてくれたのかな?ととっても嬉しくなりました。

みなさん、本当に本当にありがとう!!

第9回の応募締め切りは9月7日(※消印有効)です!!

あと1週間!

最後まで、皆さんからのご応募、お待ちしております!!

2021.08.27 Friday

KOBELCO森の童話大賞 書き方のヒント②

KOBELCO森の童話大賞 書き方のヒント②

こんにちは!

KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。

さて、今日は前々回にお話ししました「書き方のヒント」のその②です。

少し間が空いてしまったので、まずはその復習からしましょう。

KOBELCO森の童話大賞は「森」をテーマにしたおはなしを募集しています。

ストーリーは、みなさん子供ならではの発想力を思う存分発揮して、書いてね。

で・も、「森」を知って書くのと、知らないとでは大違い!

ということで、HPの「おはなしを書く前に」の「①森ってなぁに?」ページをご紹介しました。

そこでは、標高によって生えている木の種類が違う事をご紹介しました。

今日はその②ということで、それぞれの森の中についてご紹介をしていきましょう。

童話大賞のHPでは同じく「おはなしを書く前に」の「②どんな生き物が住んでいるのかな?」の部分です。

生えている大木、中低木、そしてそこに集まる動物や昆虫。

それぞれ生えている場所、種類によって、変わってくるんですって!!

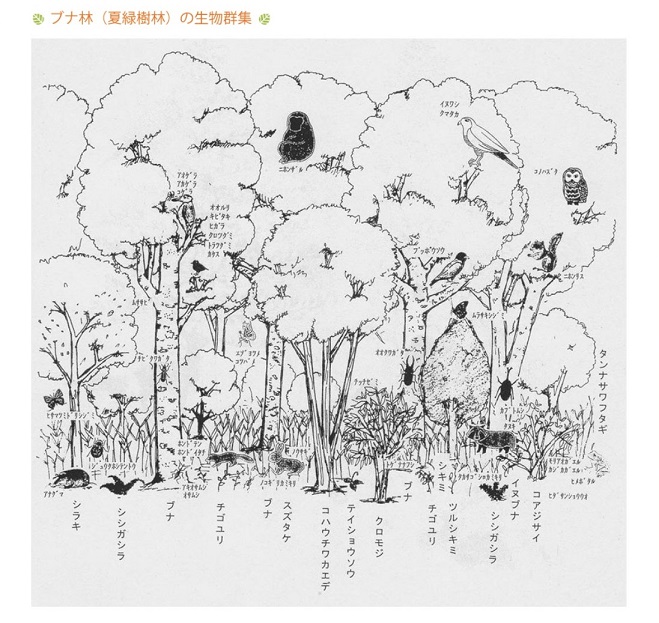

例えば、ブナ林(夏緑樹林)の生物群集はこんな感じ。

ブナ、シラキ、チゴユリ、クロモジ、コアジサイ…

高い木、中ぐらいの木、低い木、いっぱい植物の名前がありますね。

動物を見てみると、アナグマ、ノウサギ、ホンドテン、ホンドイタチ、ニホンザル、イヌワシ…

昆虫を見てみると、カブトムシ、オオクワガタ、ムラサキシジミ、モリアオガエル、ヒメボタル…

と、昆虫の場合、この図に出てくるすべてが一斉に無条件で登場するとは、限りません。

そう、季節が関係してきますよね。

もちろん、植物にも季節は関係してきます。

春に花が咲くものもあれば、夏に咲くものもある。

秋に実がなるものもありますね。

前回ご紹介しましたが、「夏緑樹林」ということは‥?

そう、夏は葉っぱが緑で、秋になると紅葉します!!

「森」ってとてもとても奥深い!!

一例としてブナ林でお伝えしましたが、

HPでは他にも

なども掲載しています。

さぁ!あなたはどこの森を舞台に、どの季節で、

何を登場させておはなしを書いてみますか??

ぼんやりと「森」を想像するよりも断然リアルなおはなしが書けるでしょう?

季節を決めたら、途端に色合い豊かなおはなしになりますね!!

そう、大事なポイントはそこでもあります。

絵本になることをイメージして、ぜひ、おはなしを書いてみてください。

金賞に選ばれたら、絵本作家のさとうめぐみさん、ながおかえつこさんが、

とっても素敵な絵本に仕上げてくれますよ!!

8月も最後になりましたが、

みなさんからの「森」をテーマにしたおはなし、

まだまだ待っています!!!

2021.08.17 Tuesday

今年度初!の学校からの団体応募がありました!!

今年度初!の学校からの団体応募がありました!!

こんにちは。

KOBELCO森の童話大賞事務局、みやです。

さてさて!

お盆休み明けの昨日、今年度初!の学校からの応募がありました!!

じゃ~~ん!!

先生が、HRのクラス課題としてご紹介してくださったようです。

将来、保育士や学校の先生などを目指すコースの高校生たち。

過去の絵本を色々読んで、

いつか子供たちに読み聞かせをするイメージも膨らませながら、

作品を書いてくださいました。

課題として取り上げてくださった、先生、本当にありがとうございました。

そして、絵本化をイメージして色々書いてくださったクラスのみんな、ありがとう!

さ、お盆が過ぎると、夏休みも終盤ですね!

夏休みの宿題・課題の中に、KOBELCO森の童話大賞はありましたか?

あった人はぜひ!

なかった人もぜひ!

金賞作品は絵本化される、「森」をテーマにしたKOBELCO森の童話大賞、

書いてみてくださいね!!

あなたからのご応募、お待ちしております!!