神戸発電所についてのQ&A

神戸市の発電所について

神戸発電所1、2号機建設前までは、神戸市で使われている電気のほとんどは遠いところでつくられ、六甲山を越えて送られてきていました。神戸発電所の出力270万kWは神戸市のピーク需要の100%をまかない、阪神地域の需要にも対応できる規模です。大震災の教訓から大都市におけるライフラインの自立が求められており、例えば、大阪・名古屋・横浜・千葉などの大都市では100万kW級以上の大型発電所が立地されております。

神戸市や阪神地域への電力供給ルートの多重化により、安定した電力供給が可能です。災害に強いまちづくりにつながります。

発電所は電力消費地に近いほうが電気を送る途中でのエネルギーロスが少なく、省エネルギーにもつながります。

石炭について

当社では、40余年に亘り製鉄所が培ってきた自家発電技術のノウハウがあり、それを活かすことができるからです。

資源が乏しい日本は、国内で供給されるエネルギー資源の大部分を輸入にたよっているため、諸外国に比べエネルギー自給率※1が大変低くなっています。エネルギー自給率が低いと、資源を他国に依存しなければならないので、日本のエネルギー事情は国際情勢の影響を受けやすいという課題があります。エネルギー資源のほとんどを海外に依存している日本では、安全性(Safety)を大前提として、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適(Environment)を同時に達成すべく取組みを進めています。(S+3E)日本の電源構成(エネルギーミックス※2)では、石炭火力は一定の役割(再生可能エネルギーの出力変動を補完)を担っています。石炭は埋蔵量が豊富で、地政学的リスク※3が少なく安定した供給を受けることができます。全ての面で優れたエネルギーはありません。エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが補完されるよう、多様な面からエネルギー供給構造を実現することが不可欠です。

- ※1ある国や地域が自国内で生産されたエネルギー量が、その国や地域のエネルギー需要をどの程度満たしているかを示す指標です。

- ※2一つのエネルギー源に頼らずに、様々な発電方法をバランスよく組合わせて電気を作ることです。

- ※3ある国や地域の政治的・地理的な要因によって引き起こされるリスクを指します。

黒い煙が出るのは昔の話。現在では、燃焼技術の向上や排ガス処理などの技術の進歩により、黒い煙が出ることはありません。

環境への影響について

神戸発電所では最新の環境設備を導入していることから、窒素酸化物(Nox)、硫黄酸化物(Sox)、ばいじんなど、大気の規制値を下回った運転を行っています。

大気中のCO2が健康に影響を及ぼすようなことはありません。

CO2は温室効果ガスの1つですが、地球規模で平均濃度が上がり、その影響によって地球全体の平均気温がゆっくりと上昇することが懸念されています。

CO2の排出抑制のために次のように対応しています。

- 1高効率の発電設備を導入し、燃料の使用量を節約しています。

- 2周辺地域の酒造会社に蒸気を供給し、エネルギーの有効利用を図っています。

- 3灘浜サイエンススクエア、灘浜ガーデンバーデンでは、太陽エネルギーなどを活用しています。

全社的に、グローバルな視点でCO2の排出抑制(カーボンニュートラル)に取り組んでいます。

ダイオキシンは塩素を含んだ物が不完全燃焼したのち、300~600℃の温度領域で生成されます。しかし、石炭は塩素の含有量が低く、また、発電所のボイラーでは1,500℃の高温で完全燃焼するため、ダイオキシンはほとんど生成されません。石炭は太古の地球上に茂っていた樹木が堆積し、地中の熱や圧力によって炭化したものです。そのため、植物中のミネラル成分や土の中に存在するさまざまな微量元素を含んでいますが、その含有量は土と同じ程度です。さらに、電気式集じん装置等により、これらの微量元素の大部分は除去されます。

煙突から出る白く見えるものについて

煙突から白くなってでているのは水蒸気です。

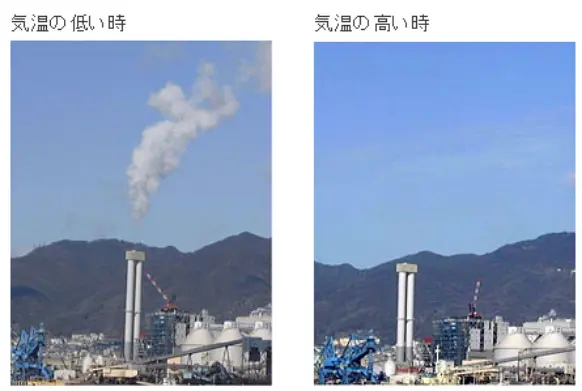

冬になって気温が低くなったり、あるいは湿度が高くなると排ガス中に含まれる水蒸気が外気で冷やされ細かな水の粒子となり、光が乱反射して白く見えます。

人の吐く息が、夏も冬もほぼ同じ温度、同じ湿り気なのに、寒いときに白く見えますが、これと同じ現象ですのでご安心ください。

従って、冬の朝方に見えていた水蒸気も湿度にもよりますが、気温が上がる昼頃にはほとんど見えなくなります。

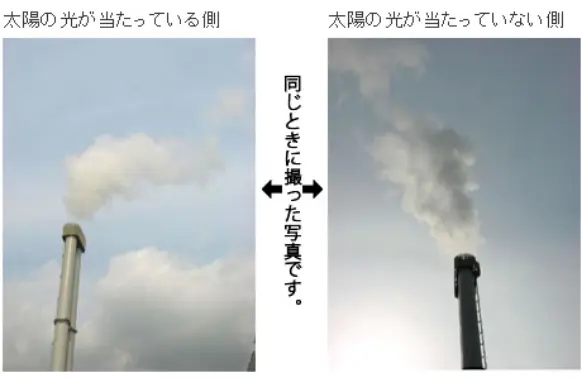

太陽の光が当たっていない側から水蒸気を見ると、水蒸気の多いところでは太陽の光が遮られて暗くなり、灰色がかったり、黒っぽく見えます。また、蒸気の少ないところは白く見えます。これは、秋空の薄いすじ雲が白く見えるのに、梅雨時のぶ厚い雨雲が灰色に見えるのと同じ理屈です。

逆に、太陽の光が当たっている側から水蒸気を見ると光線を反射して白く見えます。